- Вступление: когда видеопродакшн становится машиной времени

- 1. Концепция: музыка как сюжетный двигатель

- 2. Визуальные решения: ретро без клише

- 3. Саундтрек: как музыкальный видеопродакшн влияет на эмоции

- 4. Продюсерские уроки: что взять на заметку

- Вывод: почему «Плагиатор» — это мастер-класс по видеопродакшну

Вступление: когда видеопродакшн становится машиной времени

Ромком «Плагиатор» Антона Мегердичева это не просто история о музыканте-неудачнике, попавшем в 1991 год. Это масштабный проект, где видеопродакшн превратился в инструмент ностальгии: через переосмысление хитов 1990-х, визуальные референсы и сложную работу с музыкальными правами. Как продюсеру, мне особенно интересно разобрать, как создатели совместили ретроэстетику с современными технологиями — и почему этот опыт полезен для индустрии.

1. Концепция: музыка как сюжетный двигатель

Видеопродакшн-задача: Связать 30 лет музыкальной истории в единую narrative-линию.

Фильм построен на парадоксе: герой (Роман Евдокимов) выдаёт чужие хиты за свои, но зритель должен узнавать эти песни и радоваться, как старым друзьям. Здесь ключевую роль сыграли:

- Аранжировки : современные обработки треков «Кино», Лепса и даже NILETTO, созданные специально для фильма. Например, баянный кавер на «Плачу на техно» — это не просто гэг, а тонкий мост между эпохами.

- Легализация музыки : продюсерская группа «Марс Медиа» провела колоссальную работу по очистке прав. В российской практике это редкость: часто режиссёры вынуждены заменять треки из-за сложностей с лицензиями.

Для видеопродюсера такой проект — вызов: нужно не просто вписать песни в сцену, но и сделать их частью драматургии. Как в эпизоде на Арбате, где «Чиж & Co» запускает стихийный мюзикл.

2. Визуальные решения: ретро без клише

Видеопродакшн-приёмы:

- Цветокоррекция это желтоватый фильтр не копирует «девяностые» из архивных съёмок, а создаёт сказочную гиперреальность. Это важно: зритель должен чувствовать иронию, а не документальность.

- Работа с хореографией и сцены с кордебалетом (например, на Арбате) сняты в духе Бродвея, но с намёком на советскую эстетику массовок. Здесь пригодился опыт Мегердичева в спортивных драмах: он знает, как снимать динамичные групповые сцены.

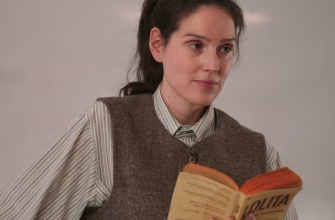

- Грим и костюмы, например, мама героя (Аглая Шиловская) выглядит как звезда 1990-х, но её образ лишён карикатурности.

3. Саундтрек: как музыкальный видеопродакшн влияет на эмоции

Фильм использует хиты не как фон, а как персонажей. Вот два кейса:

- «Я буду там» (Антон Беляев) — заглавная тема, которая «запускает» машину времени. Её аранжировка сочетает синтезаторы 1990-х и современные биты, что подчёркивает двойственность сюжета.

- Кабаре-сцена с «Всё зависит от нас» — здесь ретро-хит подаётся в джазовой обработке, превращая диалог о выборе в музыкальный диалог эпох.

Совет для видеопродюсеров: Если ваш проект завязан на музыке, заранее договоритесь с композитором о создании «гибких» треков, которые можно адаптировать под разные сцены.

4. Продюсерские уроки: что взять на заметку

- Работа с правами — даже для условно-исторического фильма важно учитывать юридические нюансы. В «Плагиаторе» часть песен перезаписали, чтобы избежать конфликтов.

- Баланс между ностальгией и новизной — зритель хочет узнавать старое, но в неожиданной упаковке. Например, техно-бит поверх баяна в сцене с Лепсом.

- Музыка как маркетинг — саундтрек стал частью промо: треки из фильма активно ротировались на радио .

Вывод: почему «Плагиатор» — это мастер-класс по видеопродакшну

Этот проект доказал: даже в жанре ромкома можно экспериментировать с форматами. Здесь удачно сошлись:

- Техническая база — от цветокоррекции до сведения звука.

- Продюсерская смелость — использование «некиношных» артистов вроде NILETTO.

- Уважение к аудитории — зритель не просто пассивно слушает хиты, а включается в игру «угадай мелодию».

Для видеопродюсеров «Плагиатор» это пример того, как музыка и визуал могут работать в тандеме, создавая продукт, который кассово окупается и остаётся в культурной памяти.

P.S. Если планируете подобный проект — начните с аудитории. Спросите себя: какие песни вызовут у зрителя «эффект узнавания»? И как их можно преподнести небанально?